-

職場では、業務の報告や連絡にグループチャット(LINEなど)を活用しています。

先日、スタッフが業務上のミスをし、その影響で取引先からクレームが入りました。その際、グループチャット内で再発防止のための注意喚起を行いました。また、リーダーや管理者も同様に、グループチャット上で指摘を行いました(すべて業務改善を目的としたものです)。

しかし、当該スタッフから「皆が閲覧できる場で指摘され、パワハラだと感じた」との声が上がり、他のメンバーもどのように対応すべきか悩んでいます。

このように、グループチャット上で注意喚起や指摘を行うことは、パワハラに該当する可能性があるのでしょうか。なお、言葉遣いには十分配慮し、乱暴な表現などは一切使用していません。

-

ご質問の件につきまして、一般的な観点からアドバイスいたします。

まず、業務上必要な注意や指導を行うこと自体は、事業者や管理者の権限として認められています。客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる注意や指導については、通常、パワハラには該当しません。

厚生労働省では、パワハラの定義として、以下の3つの要件を挙げています。

- 優越的な関係を背景としていること(上司と部下、または経験・立場の違いによる影響力など)

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えていること(指導の目的を逸脱し、不適切な方法で行われている)

- 従業員の就業環境が害されていること(指導により精神的苦痛を受け、業務に支障が生じるレベル)

グループチャット上での注意や指摘が直ちにパワハラに該当するわけではありませんが、上記の要件を満たす場合は、パワハラと判断される可能性があるため、慎重な対応が求められます。

特に、公開の場での指摘は、受け手にとって精神的負担が大きくなることがあるため、ミスの再発防止や業務改善の意図を明確にしつつ、個別にフォローを行うなどの配慮が望ましいでしょう。スタッフの意見にも耳を傾けながら、指導の仕方を検討することで、より円滑なコミュニケーションが図れるかと思います。

今後の対応の参考になれば幸いです。

適切な指導とパワハラの境界線を意識した対応を

従業員への指導は、業務を円滑に進めたり、成長を促したりするうえで欠かせないものです。

しかし、注意や指摘の仕方によっては、受け手がパワハラと感じることもあります。

厚生労働省の定義によれば、パワハラと認定されるには、業務上必要な範囲を超え、従業員の就業環境を害していることが前提となります。

グループLINEでの注意喚起自体がパワハラに直結するわけではありませんが、伝え方や状況によっては誤解を招く可能性があります。

こうした従業員対応に悩んだときは、社会保険労務士の活用がおすすめです。

オンラインによる社労士顧問のご案内

人事や労務のことで、こんなお悩みはありませんか?

- グループLINEでの注意がパワハラに当たるのか判断できず、不安を感じている

- 注意の伝え方や言い方を間違えてトラブルにならないか心配になっている

- オンライン上のやり取りに関する会社ルールをどう整えるべきか迷っている

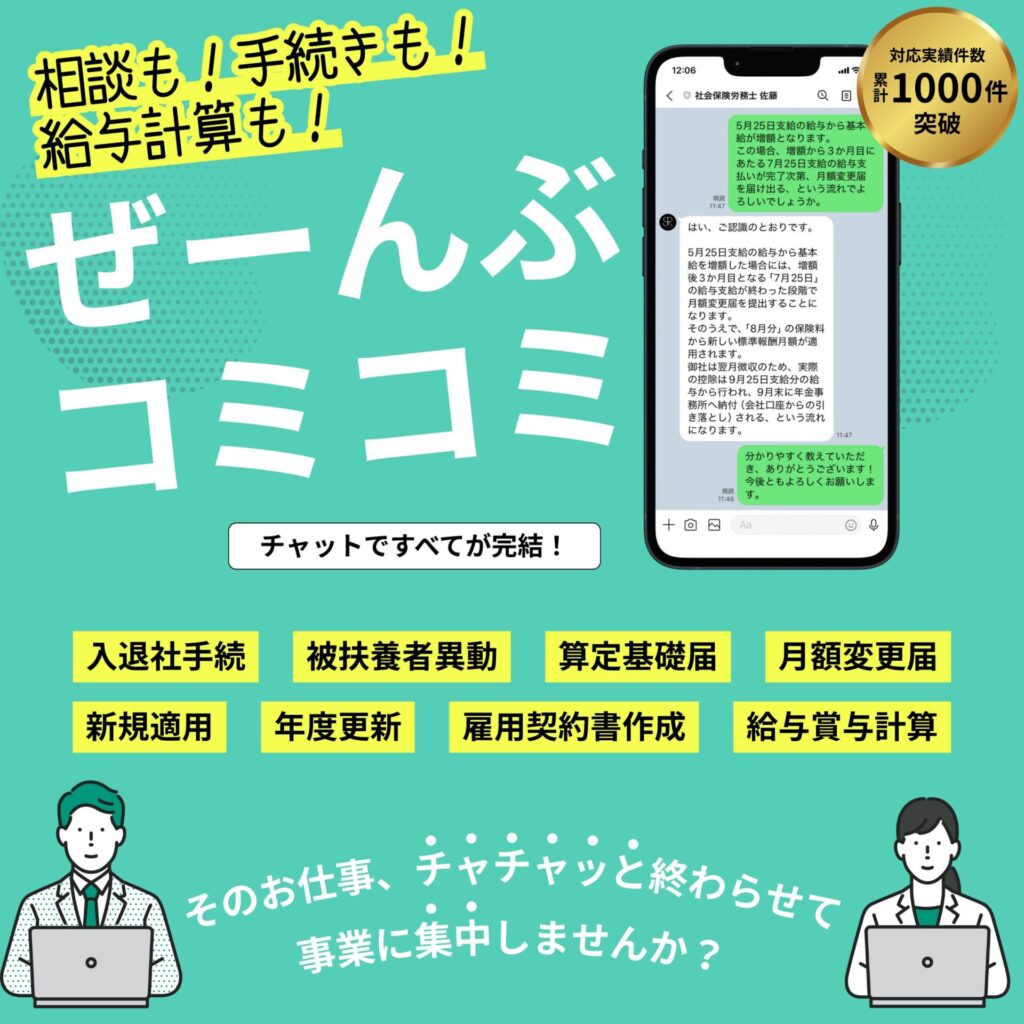

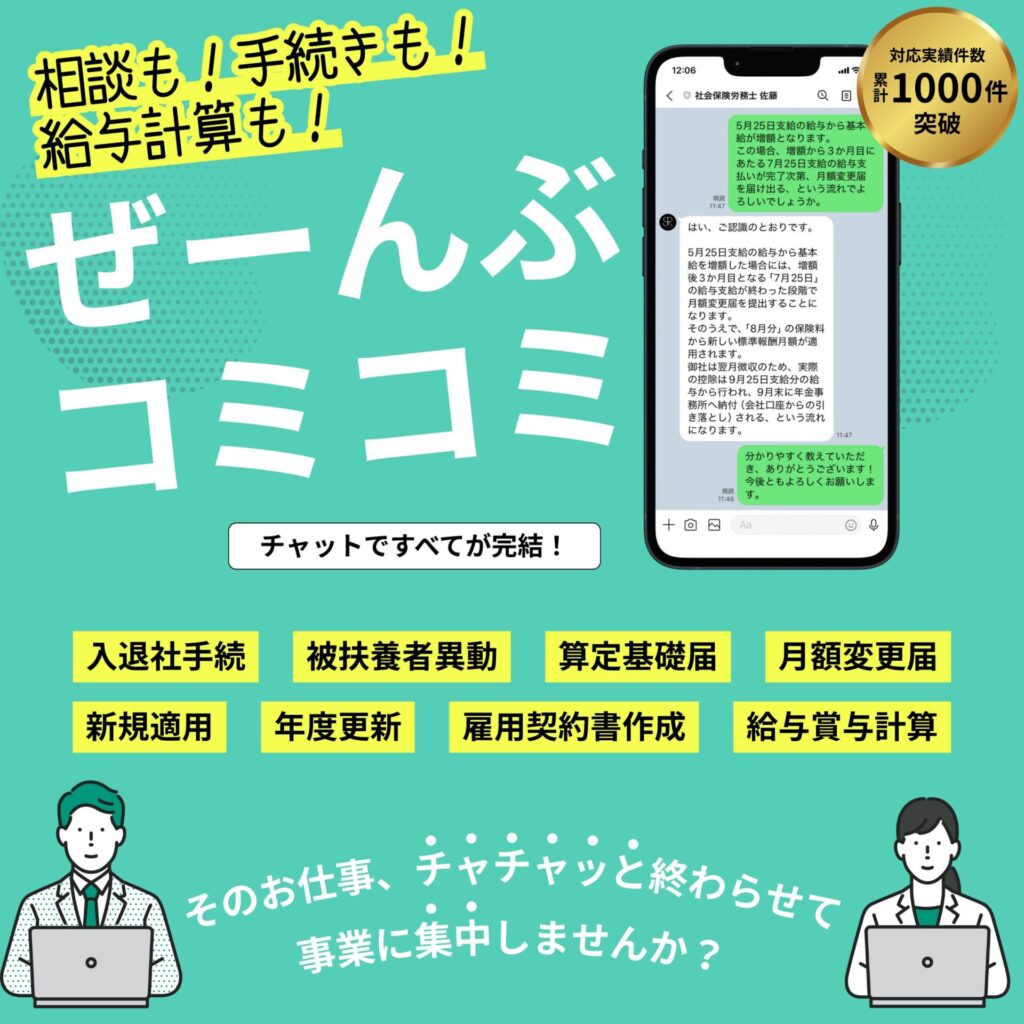

弊所では、そんな人事や労務のお悩みをお持ちの経営者様に向けて、オンラインによる社労士顧問「ChaChat人事労務(ちゃちゃっと人事労務)」をご提供しています。

人事・労務の相談も、労働・社会保険の手続きも、毎月の給与計算も、チャットですべてが完結!

料金は選べる2プラン!

詳しいご案内は、下のバナーからご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。

※ 本Q&Aは、「ChaChat人事労務」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。

※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。