-

タイムレコーダーを導入し、打刻データを給与に反映するシステムを導入しました。

例えば、9時~18時の勤務の場合、8時55分に出勤し、18時05分に退勤した場合、10分間の残業手当をつけることになるのでしょうか?労務管理の際、できればぴったり9時と18時に押してもらうのが望ましいのですが、それは従業員にも負担ですよね。

でも実際に残業していないのに残業代が発生する仕組みも避けたいと考えています。ご意見をいただけますと幸いです。

-

業務の指示がない場合、残業手当の支払い義務はありません。

タイムカードの打刻時間と実際の労働時間は、必ずしも一致するものではありません。労働時間として認められるかどうかのポイントは、従業員が「会社の指揮命令下に置かれているかどうか」です。単に職場に早く来たり、業務とは関係なく残っていたりするだけでは労働時間とはみなされず、会社から業務の指示がない場合は、残業手当を支払う必要はありません。

ただし、労働基準法に基づき、労働時間は原則として1分単位で適切に管理する必要があります。そのため、たとえ1分でも、以下のいずれかに該当する場合は、労働時間として認定しなければなりません。

- 会社から業務の指示を受けていた場合

- 実際に業務に従事していた場合

- 会社の指示により、特定の場所や時間的に拘束されていた場合

これらに該当する場合には、その時間分の残業代を支払う必要があります。逆に、会社の指揮命令下にない時間については、労働時間とは認められず、残業代の支払い義務は生じません。適正な勤怠管理を行うことで、不要な残業代の発生を防ぐとともに、従業員の労働環境を適切に整えることが重要です。

タイムレコーダーの適切な活用方法

タイムレコーダーは、実際の労働時間を正確に把握するための補助ツールであり、単に打刻時間=労働時間とするのではなく、適正な労務管理と組み合わせて活用することが重要です。

タイムレコーダーを適切に活用するためのポイントは以下の通りです。

1.打刻時間をそのまま労働時間としない

- 打刻=労働時間ではないことを就業規則に定め、従業員に周知する。

- 打刻時間だけでなく、実際の業務の状況を総合的に判断する仕組みを整える。

- 残業が発生する場合は、事前申請や上長の承認を必須とするルールを設ける。

2.早めの出勤・居残りの管理

- 出勤時刻前に会社の指示なく自主的に来た場合や、終業後に私的な理由で職場に残る場合は、労働時間としてカウントしないことを就業規則で明確にする。

- 一方で、始業前や終業後に業務を行っていた場合、指揮命令下にあったかどうかを適切に確認する仕組みを作る。

3.打刻忘れや打刻ミスの対応をルール化

- 打刻ミスが発生した場合の修正申請手続きを明確化し、適正な勤怠管理ができる仕組みを作る。

- 証拠となるデータ(業務日報、上司の確認、PCログなど)を基に、実際の労働時間を確認するプロセスを設ける。

4.勤務時間の意識づけと従業員への周知

- 不要な残業を防ぐため、業務終了後は速やかに退社するよう促す文化を醸成する。

- 残業削減のために、業務の効率化やムダな業務の見直しもあわせて実施する。

タイムレコーダーは労働時間の記録をする重要なツールですが、それだけで労働時間を決定するものではありません。

重要なのは、会社の指揮命令下にあった時間を正しく判断することです。

このような勤怠管理の課題にお悩みの際は、社会保険労務士の活用をおすすめします。

オンラインによる社労士顧問のご案内

人事や労務のことで、こんなお悩みはありませんか?

- タイムカードの打刻時間をそのまま労働時間として扱ってよいのか判断に迷っている

- 早出や居残りが「指示か自主か」で労働時間になるか不安を感じている

- 労働時間の修正ルールや就業規則に何を書けばよいか悩んでいる

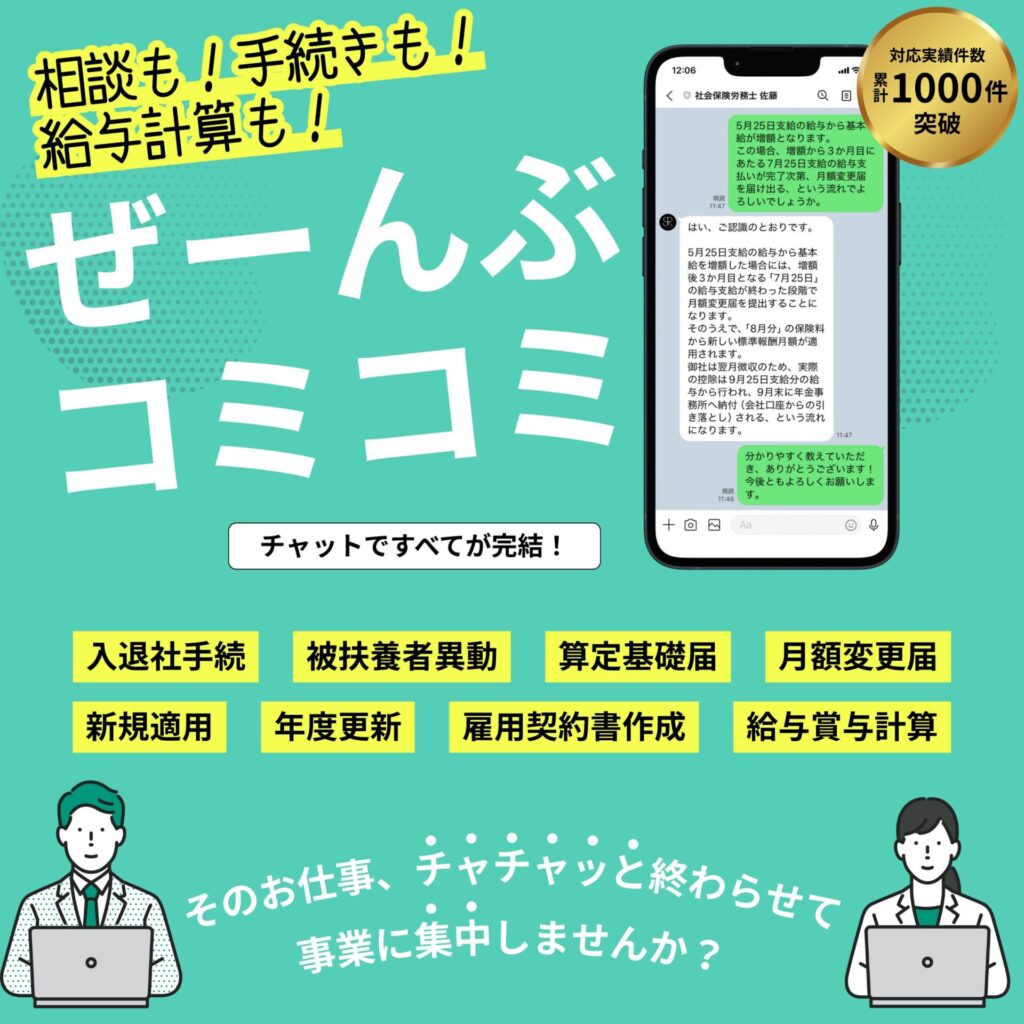

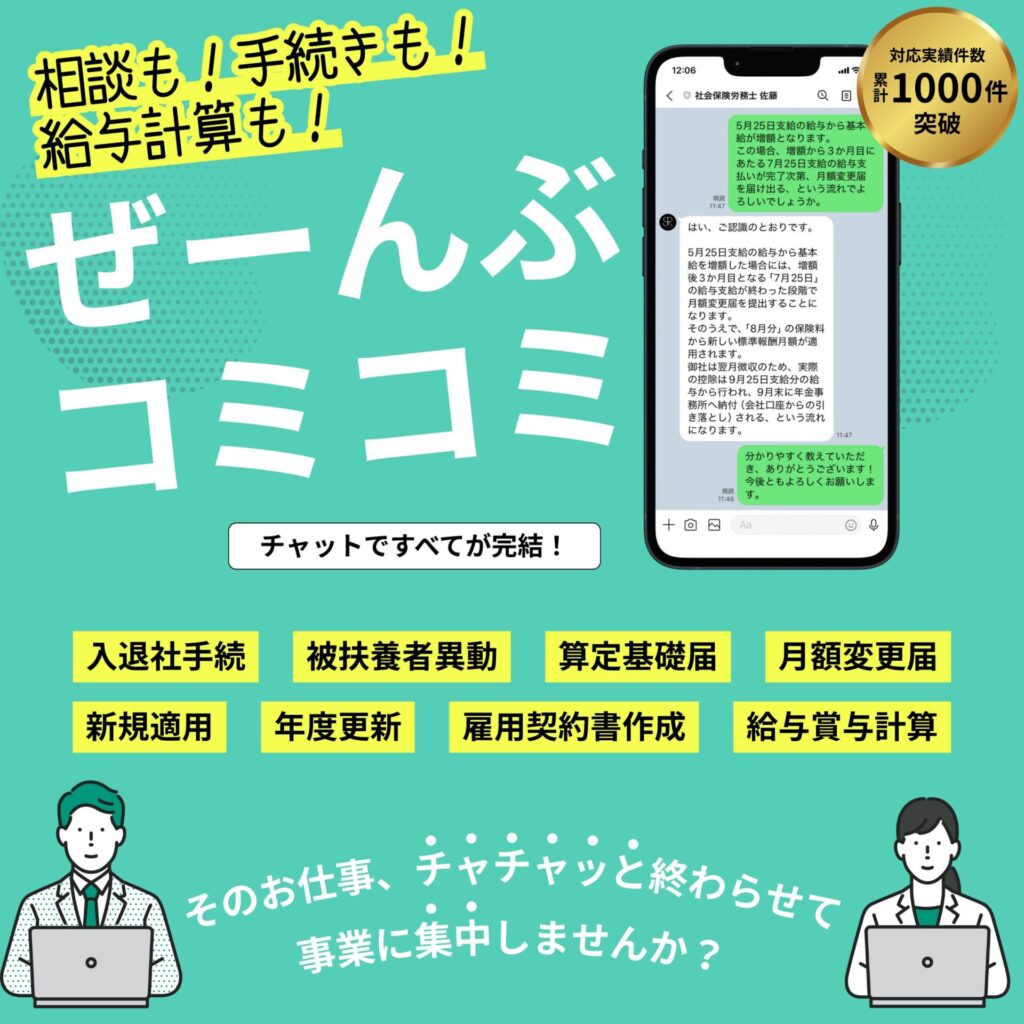

弊所では、そんな人事や労務のお悩みをお持ちの経営者様に向けて、オンラインによる社労士顧問「ChaChat人事労務(ちゃちゃっと人事労務)」をご提供しています。

人事・労務の相談も、労働・社会保険の手続きも、毎月の給与計算も、チャットですべてが完結!

料金は選べる2プラン!

詳しいご案内は、下のバナーからご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。

※ 本Q&Aは、「ChaChat人事労務」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。

※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。