前回の記事では、処遇改善加算制度が「交付金」から「介護報酬の加算」へと変わり、少しずつ制度が広がってきた流れを整理しました。

今回は、その流れの延長にある大きな改正――令和6年度からの「旧3加算(処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ等支援)の一本化」について、背景や新制度のポイントをわかりやすく紹介します。

なぜ一本化されたのか?

まず、旧3加算(処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ等支援)が一体化された理由からご説明します。

旧3加算の導入によって、福祉の現場では職員の給与水準が少しずつ上がってきました。

それでも、他の業種と比べるとまだ低い水準にとどまっており、人材の確保や定着には課題が残っていました。

また、加算自体を算定していない事業所も相当数残っていたこと、とくに「特定処遇改善加算」は取得率が6〜7割ほどにとどまり、活用しきれていない現状がありました。

その理由としては、「賃金改善の仕組みをどう作ればいいのかわからない」「実績報告などの手続きが複雑」「制度そのものが難しい」といった声が多く上がっていました。

こうした負担を減らし、より多くの事業所が活用できるようにするため、令和6年6月に加算率を引き上げ、3つの加算をひとつにまとめてできあがったのが現在の処遇改善加算です。

新しい処遇改善加算のポイント

① 4段階の加算区分

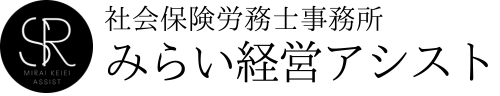

令和6年度からの処遇改善加算は、キャリアパスの整備や職場環境の改善の取り組み状況に応じて、4つの段階に分かれています。

どの区分でも共通して求められるのは

・賃金体系や任用基準の整備

・研修の実施

・加算Ⅳ相当額の2分の1以上の月例賃金(基本給など)での配分

といった取り組みです。

さらに、昇給制度をきちんと整えることや、経験・技能のある職員の年収を440万円以上にすること、介護福祉士等の配置を進めるための体制加算を取得することなどで、より上位区分の加算を取得できるようになりました。

(出典:厚生労働省 第243回社会保障審議会介護給付費分科会資料)

② 加算率の引き上げ

令和6年度からの処遇改善加算では、加算率も引き上げられました。

介護サービスでは0.5%から2.3%へ、障害福祉サービスでは0.9%から3.1%へと増額されています。

また、これまで対象外だった「就労定着支援」の就労定着支援員や「自立生活援助」の地域生活支援員も加算の対象に含まれ、より幅広い職種の人たちが対象になっています。

(出典:厚生労働省 資料「処遇改善に係る加算全体のイメージ」)

③ 配分ルールの柔軟化

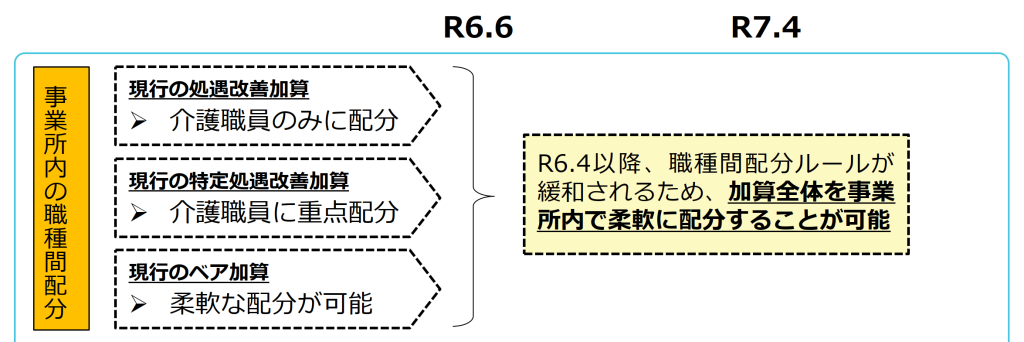

旧3加算では、「処遇改善加算」は介護職員のみ、「特定処遇改善」や「ベースアップ等支援」はその他の職種も対象――というように、加算ごとにルールが違っていました。

このため、配分管理が煩雑で、現場の事務負担が大きかったことも課題でした。

令和6年度からの処遇改善加算では、基本的には介護職員に重点的に配分する方針を維持しながらも、管理者・生活相談員・看護師・機能訓練員など、他職種にも柔軟に配分できるようになりました。

これにより、事業所の体制や実情に合わせて、より自由度の高い賃金改善ができるようになりました。

(出典:厚生労働省 資料「『処遇改善加算』の制度が一本化」)

現場での活かし方

令和6年度からの処遇改善加算は、配分ルールの自由度が増した分、「加算をしっかりと成長戦略に織り込む」視点が重要になります。

人材確保が難しい今の時代、処遇改善は採用や定着のカギになります。

制度の要件を満たすための最低限の整備にとどまらず、貴法人の中長期的な人員計画に沿って、評価・育成・配置・報酬を連動させる設計へと発展させていくことが大切です。

もし、「制度の見直しをどう進めたらいいか」「キャリアパスや賃金体系の整備が追いつかない」などお困りのことがあれば、ぜひ弊所の「処遇改善加算まるごと労務サポート」もご検討ください。

安心してご対応を進めていただけるよう、しっかりとサポートさせていただきます。

ご案内

福祉・介護職員等処遇改善加算の運用で、お困りのことはありませんか?

「処遇改善加算をしっかり活用して、職員の定着につなげたい」

「要件や提出書類の書き方がよく分からない」

「加算を使って職場環境をもっと良くしたい」

そんな事業所様に向けて、福祉分野での支援経験豊富な社労士が処遇改善加算の運用をトータルでサポートいたします。

まずはお気軽にご相談ください!