-

職員の一人から、「子どもの夕方の送迎の関係で、17:15には退勤しないと間に合わない。そのため、勤務時間を8:15〜17:15に変更してもらえないか」との相談がありました。

①変更後の勤務時間を、就業規則に記載しておく必要はあるのでしょうか?

②また、就業規則とは別に、個別の書類を作成しておくべきでしょうか? -

まず、①についてですが、必ずしも就業規則に「8時15分から17時15分」と具体的に記載する必要はありませんが、個別の事情に応じて勤務時間の変更を認める場合は、その旨を明文化しておくと安心です。例えば、「会社が必要と認めた場合には、個別に勤務時間を変更できる」といった規定を設けておくことで、柔軟な対応がしやすくなるかと思います。

その上で、②実際に勤務時間を変更する際は、変更後の勤務時間を明記した労働条件通知書を取り交わしておけば、労使双方にとって内容が明確になり、安心して運用できるかと思います。

柔軟な勤務時間の対応には、事前のルール整備がカギ

子育てなどの家庭事情に合わせて勤務時間を変更する場合、就業規則にあらかじめ「個別の事情により勤務時間を変更できる」旨の定めがあると、運用がスムーズになります。

個別の対応が必要になった際には、その都度労働条件通知書を作成し、変更内容を明示しておくことで、誤解やトラブルの予防にもつながります。

こうした柔軟な働き方への対応や制度整備にお悩みの際は、ぜひ社会保険労務士のサポートをご活用ください。

オンラインによる社労士顧問のご案内

人事や労務のことで、こんなお悩みはありませんか?

- 子育て中の従業員からの時間変更の相談が増えており、どこまで柔軟に対応すべきか迷っている

- 個別の配慮が増える中で、就業規則をどのように整備すれば公平になるのか不安

- 勤務時間の変更が給与や残業計算にどう影響するのか、正しく説明できるか心配している

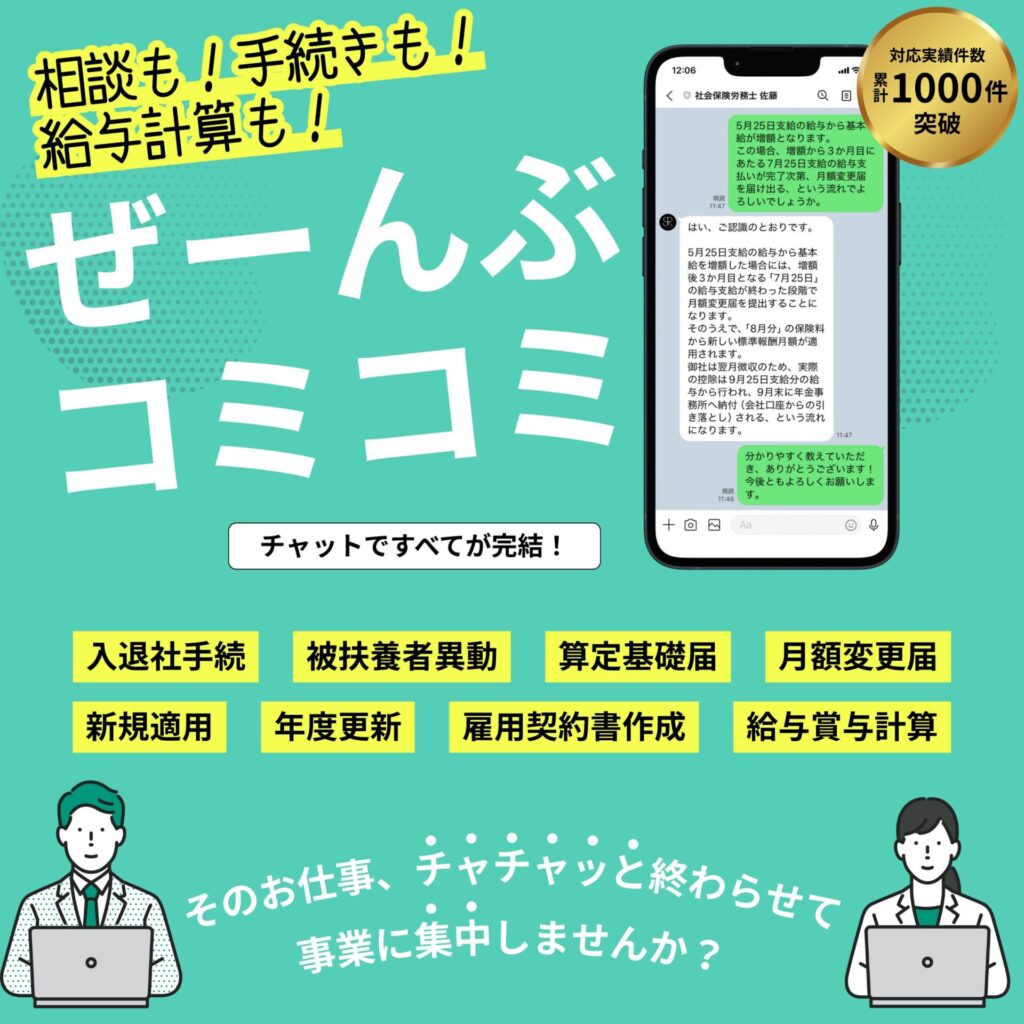

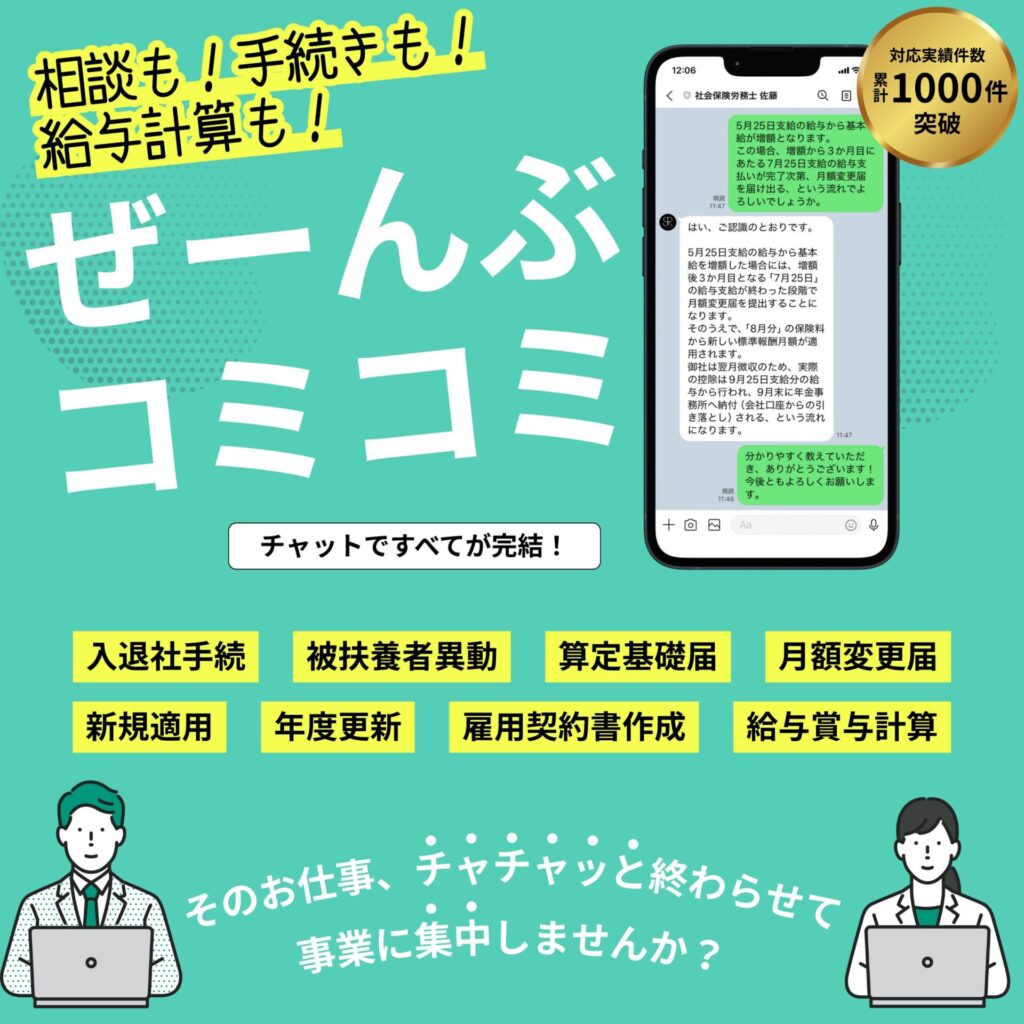

弊所では、そんな人事や労務のお悩みをお持ちの経営者様に向けて、オンラインによる社労士顧問「ChaChat人事労務(ちゃちゃっと人事労務)」をご提供しています。

人事・労務の相談も、労働・社会保険の手続きも、毎月の給与計算も、チャットですべてが完結!

料金は選べる2プラン!

詳しいご案内は、下のバナーからご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。

※ 本Q&Aは、「ChaChat人事労務」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。

※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。