-

今度、新社屋を建てる予定で、それに合わせて就業規則の見直しも検討しています。

新社屋の建設後は、美容室部門、ペットサロン部門、カフェ・イベント企画部門の3つに分けて事業展開していく予定です。

それに伴い、部門ごとに就業時間や休憩時間が異なる形になります。就業規則については、

①会社全体でまとめて「正社員」や「契約社員」で区分した就業規則をつくる方法

②部門ごとに「正社員」や「契約社員」で区分した就業規則をつくる方法

のどちらが適切でしょうか? -

まず、就業規則の分け方についてですが、法律上、どのような単位で就業規則を作成しなければならないという決まりはございません。そのため、部門が異なっていたとしても、労働時間や休日、休憩時間、賃金などの適用条件がほぼ共通しているのであれば、「会社全体でまとめて、正社員・契約社員といった雇用形態別に就業規則を整備する」方法を取られる企業様が多い印象です。

一方で、労働時間や休日、休憩時間、賃金などの適用条件が部門ごとに大きく異なる場合には、「部門別かつ雇用形態別に就業規則を分ける」ことも可能です。ただ、その場合、作成する就業規則の数が多くなるため、規則の整備や運用において手間がかかる点はご留意いただければと思います。

実務上は、たとえば「正社員就業規則」「契約社員就業規則」「アルバイト就業規則」といったように雇用形態ごとにベースを作り、その中の労働時間や休日の章で「美容室部門:所定労働時間 始業○時~終業○時、ペットサロン部門:始業○時~終業○時」といった形で部門ごとの勤務条件を整理する方法が比較的現実的で、かつ運用もしやすいかと存じます。

部門ごとの差異が大きいほど、就業規則は“まとめ方の工夫”がポイントに

複数部門を抱える場合でも、法律上、就業規則をどの単位で作成しなければならないという決まりはありません。

労働時間や休日、休憩、賃金などの条件が大きく変わらないのであれば、一つの就業規則内で整理する方法がもっとも現実的で、運用の負担も軽くなります。

一方で、部門ごとに労働条件の大部分が異なる場合には、別規程を作り、労働条件を明確に書き分ける方法が適しています。

オンラインによる社労士顧問のご案内

人事や労務のことで、こんなお悩みはありませんか?

- 部門ごとに違う勤務時間や給与の仕組みを、どうまとめたら良いのか悩んでいる

- 就業規則を見直すときに、従業員へどこまで説明や周知をすればいいのか迷っている

- パート・アルバイト・契約社員など、さまざまな雇用形態のルールをどう整理したら分かりやすくなるのか困っている

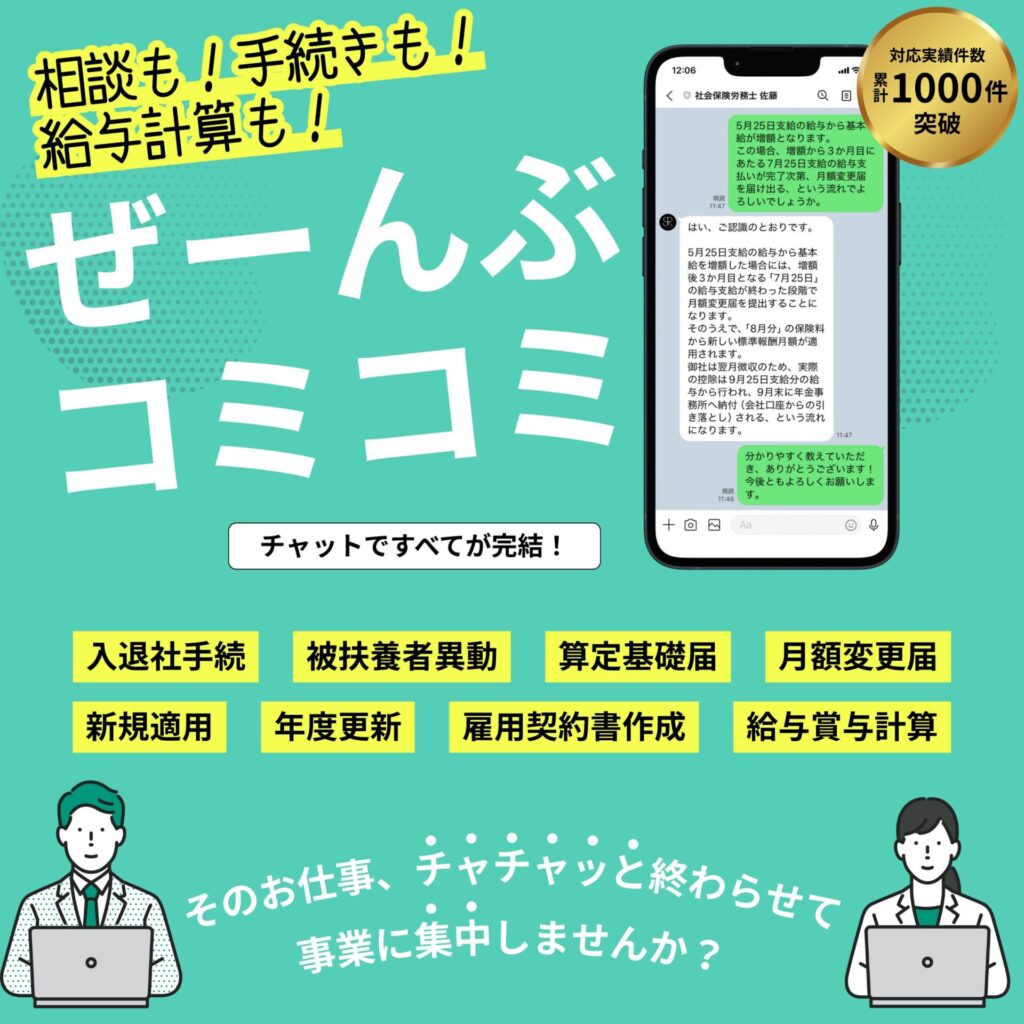

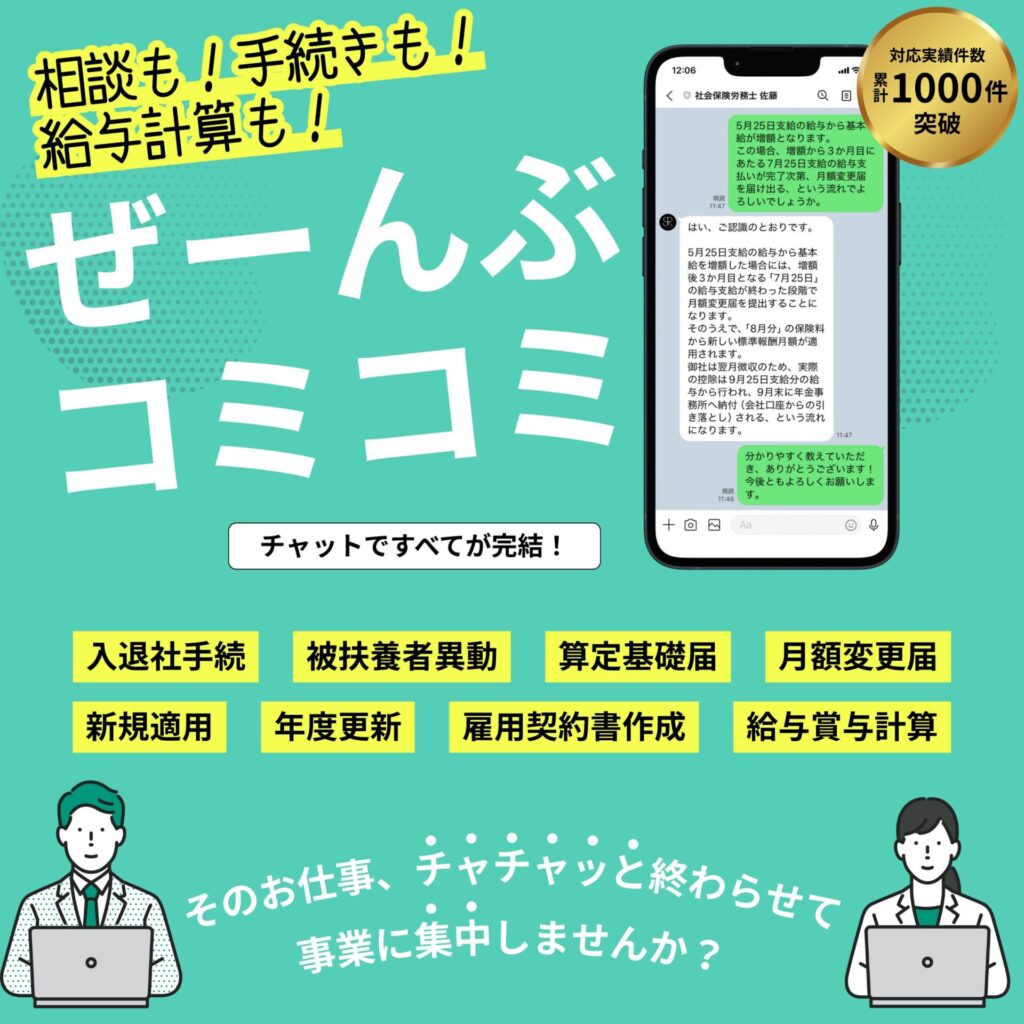

弊所では、そんな人事や労務のお悩みをお持ちの経営者様に向けて、オンラインによる社労士顧問「ChaChat人事労務(ちゃちゃっと人事労務)」をご提供しています。

人事・労務の相談も、労働・社会保険の手続きも、毎月の給与計算も、チャットですべてが完結!

料金は選べる2プラン!

詳しいご案内は、下のバナーからご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。

※ 本Q&Aは、「ChaChat人事労務」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。

※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。