先日、顧問先の方から「処遇改善加算制度って、いつから始まったんですか?」と質問をいただきました。

日ごろ申請代行の業務等で深く関わっているものの、あらためて聞かれると「そういえば正確な年はいつだったかな」と思い出せず、少し調べてみました。

今回は、その創設・改正の経緯を少し振り返ってみたいと思います。

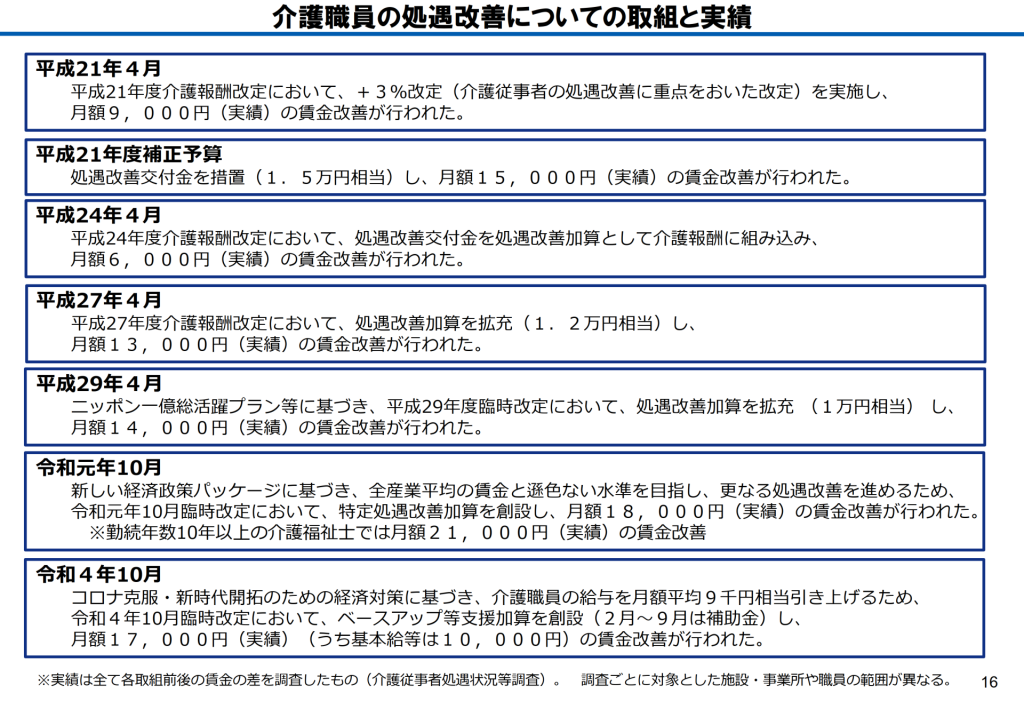

■ 平成21年:処遇改善は“交付金”からスタート

(出典:厚生労働省 第223回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料)

介護職員の処遇改善を目的とした仕組みは、平成21年度に交付金制度として始まりました。

当時はまだ“加算”ではなく、国が事業所に交付金を支給する形で、介護職員の賃金改善を促すものでした。

交付の要件としては、当時から、単に賃金を上げるだけでなく、「職員の資質向上」「雇用管理の改善」「キャリアアップの仕組みづくり」といった、職場環境全体の底上げが求められていたのが特徴です。

■ 平成24年~29年:介護報酬へ移行し、制度として定着

平成24年度には、この仕組みが介護報酬の加算に組み込まれる形で制度化されました。

ただし、当初は「一時的・臨時的な措置」としての位置づけでした。

しかし、介護人材の確保が社会的な課題となる中で、処遇改善の必要性は年々高まり、平成27年、平成29年の改正で段階的に拡充。

いわゆる「処遇改善加算Ⅰ~Ⅲ」が整備され、現在のような仕組みとして定着しました。

■ 令和元年10月:特定処遇改善加算の創設

次の大きな節目は令和元年10月。

ここで新たに「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。

この加算は、勤続10年以上の経験豊富な介護職員に重点的に処遇改善を行うことを目的としています。

同時に、他の職種(介護職員以外)にも一定の柔軟な配分が認められ、チーム全体での処遇向上を意識した設計になりました。

■ 令和4年10月:ベースアップ等支援加算の創設

さらに令和4年10月には、「介護職員等ベースアップ等支援加算」が新設されました。

これは、コロナ克服に向けた国の経済対策を踏まえたもので、基本給や毎月支払われる手当の引き上げを目指したものです。

こちらも介護職員に限らず、事業所全体で柔軟に配分できるよう設計されています。

■ 段階的な拡充が「人材確保」と「職場づくり」を支える

こうして見てみると、処遇改善加算は人材の育成・定着、そして働きがいのある職場づくりを後押しするために、少しずつ形を変えながら拡充されてきたことがわかります。

いまや制度は「加算を取るかどうか」ではなく、「どう活用して職場全体を成長させていくか」という段階に入っています。

弊所でも、処遇改善加算は単なる賃金アップの仕組みではなく、職場を変える「経営戦略」と捉えています。

処遇改善加算の申請や計画づくりでお困りの方は、「処遇改善加算まるごと労務サポート」をご覧ください。制度の整理から実績報告まで、しっかりサポートいたします。

人材定着・採用改善の第一歩に、まずはご相談ください。

ご案内

福祉・介護職員等処遇改善加算の運用で、お困りのことはありませんか?

「処遇改善加算をしっかり活用して、職員の定着につなげたい」

「要件や提出書類の書き方がよく分からない」

「加算を使って職場環境をもっと良くしたい」

そんな事業所様に向けて、福祉分野での支援経験豊富な社労士が処遇改善加算の運用をトータルでサポートいたします。

まずはお気軽にご相談ください!