-

通勤手当には非課税となる場合と課税される場合があると聞きました。これらの違いはどのような基準で決まるのでしょうか?

-

通勤手当には、「非課税限度額」というものがあります。限度額を超えて支給すること自体は問題ありませんが、限度額を超えて支給すると、超える部分の金額が給与として課税されます。

具体的には、

1.公共交通機関を利用する場合:

- 電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤する場合、原則その実費が非課税となりますが、非課税限度額があります。

- 非課税限度額は月額150,000円です。

2.自家用車や自転車を利用する場合:

- 自家用車や自転車を利用する場合、一定の距離ごとに設定された定額が非課税となります。

- 非課税となる限度額は、片道の通勤距離に応じて決まっています(例:片道15km以上25km未満の場合、月額13,500円が非課税)。

(参考)<国税庁HP|No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当>

例えば、公共交通機関を利用して月額160,000円の通勤手当を支給する場合、150,000円までが非課税で、残りの10,000円が課税対象となります。また、自家用車を利用して片道20km通勤し、通勤手当として月額15,000円が支給される場合、非課税限度額13,500円を超える1,500円が課税対象となります(令和7年11月20日現在)。

限度額を超えて支給すると、源泉所得税の計算が複雑になるため、通勤手当は非課税限度額の範囲内に収める企業が多いようです。

通勤手当の非課税範囲を知って適切に対応を

通勤手当には「非課税限度額」が設定されており、限度額を超えた部分は給与として課税対象になります。

例えば、公共交通機関を利用する場合は月額150,000円までが非課税となり、それを超えると課税対象となります。

自家用車や自転車通勤の場合も、距離に応じた非課税限度額が決められており、超過分は課税されます。

適切な通勤手当の支給方法を検討する際には、税務上の影響を十分に理解し、手続きの煩雑さを避けることが重要です。

このような給与計算に関する疑問を解決するために、社会保険労務士の活用をおすすめします。

オンラインによる社労士顧問のご案内

人事や労務のことで、こんなお悩みはありませんか?

- 通勤手当の非課税枠がどこまでか分からず、支給額の決め方に迷っている

- 通勤距離によって非課税枠が違うため、扱いに自信が持てない

- 非課税枠を超えたときの給与計算や税の扱いが心配になっている

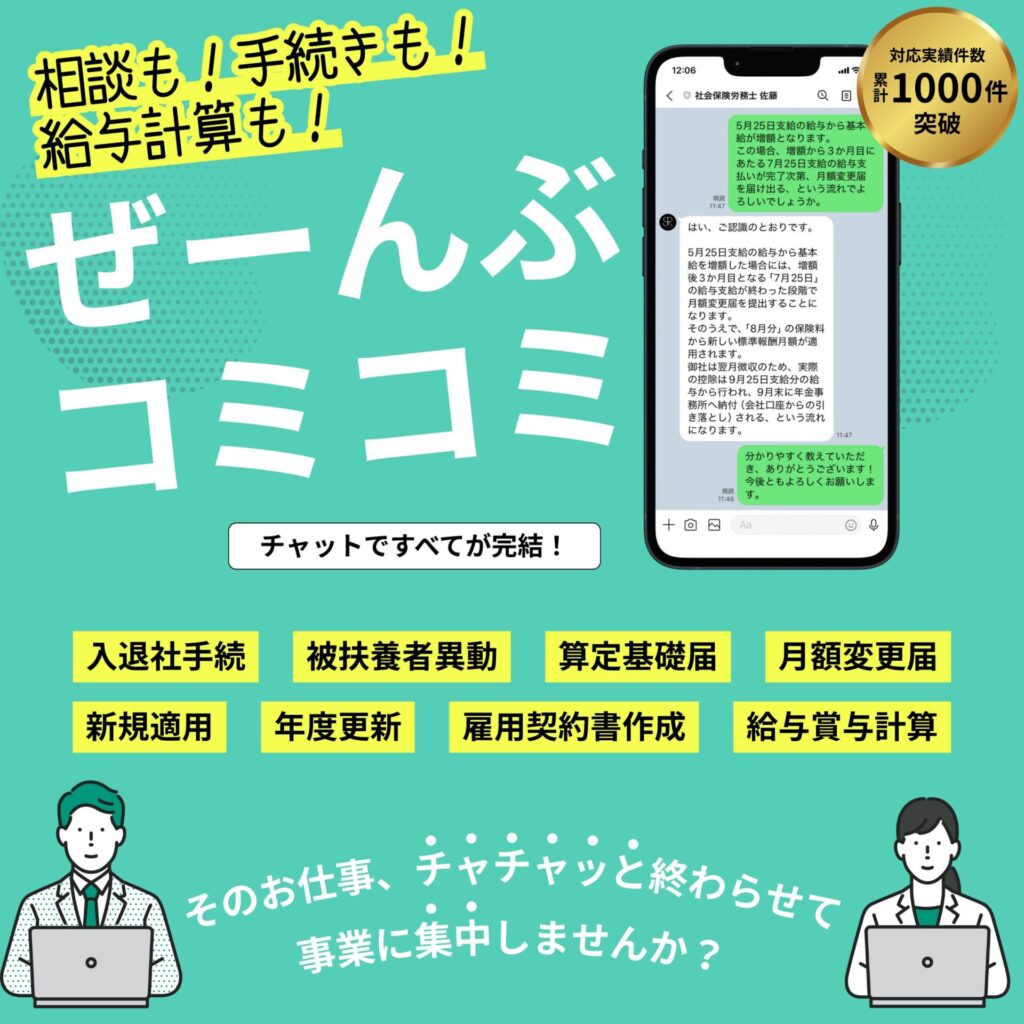

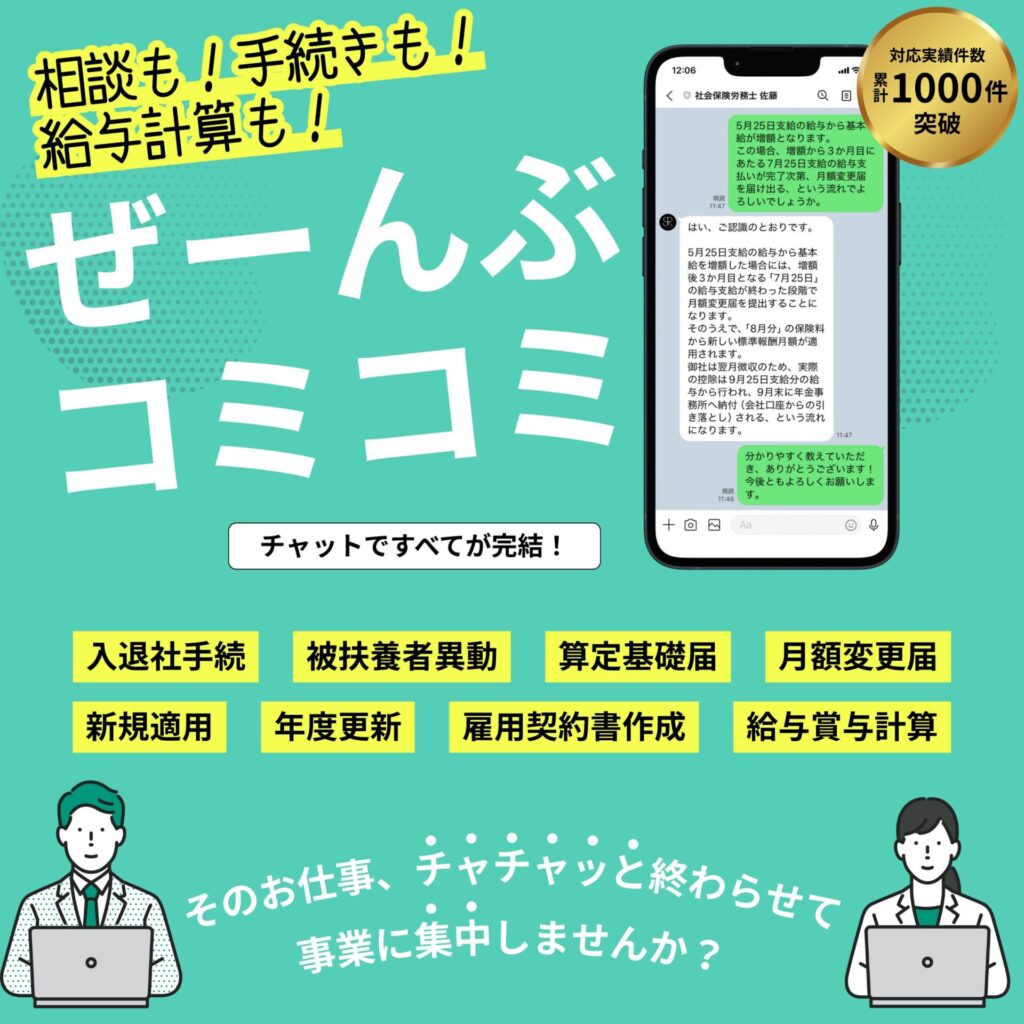

弊所では、そんな人事や労務のお悩みをお持ちの経営者様に向けて、オンラインによる社労士顧問「ChaChat人事労務(ちゃちゃっと人事労務)」をご提供しています。

人事・労務の相談も、労働・社会保険の手続きも、毎月の給与計算も、チャットですべてが完結!

料金は選べる2プラン!

詳しいご案内は、下のバナーからご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。

※ 本Q&Aは、「ChaChat人事労務」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。

※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。